|

Zoonoses综述 | 中国的钩端螺旋体病:现状、见解和未来展望

作者:Zoonoses 来源: 时间:2025-03-28 访问量: 690 |

|

Zoonoses 最新重磅文章

Leptospirosis in China: Current Status, Insights, and Future Prospects

中国的钩端螺旋体病:现状、见解和未来展望

作者:Wanqi Jiang, Shilei Zhang, Lianjie Ma, Meijing Zhang, Xufeng Xie, Tianbao Lv, Yue Ding, Wenlong Zhang, Yung-Fu Chang, Yongguo Cao

近日,吉林大学动物医学学院曹永国教授团队联合美国康奈尔大学兽医学院Yung-Fu Chang教授在Zoonoses发表综述文章《Leptospirosis in China: Current Status, Insights, and Future Prospects》,深入探讨了近年来中国钩端螺旋体病的发病率变化,近年来中国钩端螺旋体分子流行病学调查结果以及钩端螺旋体病的风险因素和预防策略。

钩端螺旋体病是一种由致病性钩端螺旋体引起的急性、自然疫源性人兽共患传染病,在世界范围内广泛流行,而在东南亚地区尤为严重。中国的大多数省、市、自治区都有该病的存在和流行。

核心观点:

1、近20年以来,中国环境和社会条件的变化可能有助于降低钩端螺旋体的传播风险,但对于钩端螺旋体病的防控仍不可忽视,尤其是动物源钩端螺旋体。

2、中国钩端螺旋体分子流行病学的调查结果显示:主要流行致病性钩端螺旋体以L. interrogans和L. borgpetersenii为主。

3、在钩端螺旋体病的流行地区,容易接触致病菌的易感人/畜群应该及时接种钩端螺旋体疫苗,以预防钩端螺旋体感染。

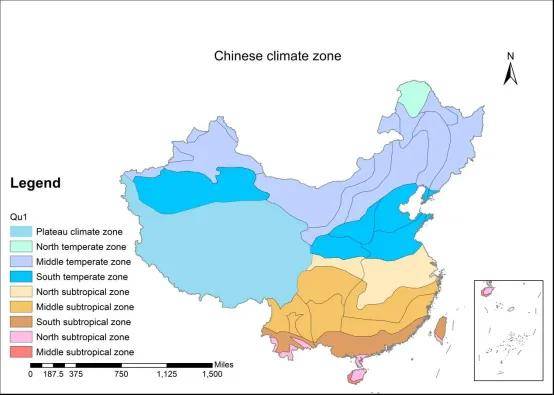

文章从环境因素和动物因素的角度出发,调查发现,在中国长江流域以南的省市区域,夏秋季节降水颇多,气候温暖潮湿,给致病性钩端螺旋体提供了适宜的生长环境。在中国的城镇和自然环境中,野生啮齿类动物的数量众多,钩端螺旋体可长期定殖于啮齿类动物的肾脏中,并随粪便和尿液排出,造成水源和粮食污染。因此,钩端螺旋体病是一种不能被忽视的传染病。

图1. 中国气候区分布图

根据中国公共卫生科学数据中心的数据显示,近20年以来,中国钩端螺旋体病的发病率总体呈下降趋势。发病率下降的原因可能与中国环境和社会条件的变化有关。“绿水青山就是金山银山”,中国农村人居环境得到很好的改善,这有助于降低钩端螺旋体病的传播风险。机械化农业也逐步替代了传统手工农业,农业工作者接触到钩端螺旋体病原的概率也大大降低。

在钩端螺旋体病的高发地区,从事传统手工劳作的农民、兽医屠宰、兽医临床诊治和户外活动的工作者,接触并感染钩端螺旋体的可能性依然较大。文章建议特殊职业人群注射钩端螺旋体疫苗来预防钩端螺旋体病。

按照习总书记提出的“人病兽防、关口前移”指导思想,从源头动物端对钩端螺旋体的防控,是控制人兽共患钩端螺旋体病的关键。

根据流行病学调查显示,钩端螺旋体存在众多血清型,单个血清型的灭活疫苗在不同的血清型之间的交叉保护效果不佳。因此,研制出具有广泛交叉保护的钩端螺旋体疫苗,对于预防钩端螺旋体病具有重要意义。

通讯作者简介:

曹永国 教授

曹永国博士,吉林大学唐敖庆领军教授,中组部万人青年拔尖人才,人畜共患传染病重症诊治全国重点实验室螺旋体病研究PI,吉林大学科研院科技开发办公室副主任(挂职),吉林大学教学动物医院院长。

主要研究方向:人兽共患螺旋体病的防控研究,感染性繁殖障碍,新兽药的研发(GCP平台);主持国家自然科学基金、国家重点研发课题等多个国家级和省部级科研项目。主持牵头制定国家标准1项,获新兽药证书2个,主编或副主编(参编)专著10余部,以通讯作者在ISME J、Carbohydr Polym、Elife、mBio等期刊发表SCI论文40余篇,获吉林省自然科学奖二等奖1项(1/8)。

Yung-Fu Chang教授

Yung-Fu Chang 博士,美国康奈尔大学兽医学院教授,博士生导师;主要研究方向:传染病分子生物学;DNA和重组亚单位疫苗开发;细菌发病机制的分子基础;传染病的免疫病理学;传染病的分子诊断;宿主防御机制;比较基因组学和蛋白质组学,在PNAS,JBC, JID, mBio等期刊上发表300余篇学术论文。

原文链接:(点击下方阅读原文可直达)

|

English

English 日本語

日本語 电话:0512-67621565

电话:0512-67621565 邮箱:info@iseediting.com

邮箱:info@iseediting.com

最新消息

最新消息